■ 女の人生

先日、学生時代の友人の結婚が決まったので、お祝いのため仲間たちが集いました。仕事に、子育てに、と日頃慌ただしく過ごしている我々はなかなか人数揃って会うことが難しいのですが、この日は総勢5名の、久々に賑やかな女子会となりました。

女5人が集まれば、どうなるかはご想像の通り。絶え間なく喋り続け、昼12時の集合から気づけば夕方4時。「4時迄のお席です」とお店のお兄さんに席に通されたときは一同「4時ぃ?そんなに長くいませんよ。ハッハッハ!」と答えていたのが、「あの〜、ラストオーダーです」の声に「えっ?今何時なの?」と驚き慌てる始末。

話題は自然に、同級生たちの消息へ。実は○○ちゃんは学生時代からこんな努力をしていて、今こうなっている、とか、思わず「へえ〜!やるね!」と、見えないところで色んなドラマが存在していたことが嬉しい驚きでした。

そして何よりも励まされたのは、そこに集ったメンバーひとりひとりが本当に素晴らしい人生を送っていたこと。

呑気なお嬢さんばかりの学校だと思っていたのに、仕事や趣味、子育てにもそれぞれがちゃんと自分の意志で、自分の世界を構築していて、しっかりと立っている。それがとても頼もしく、よ〜し、私ももういっちょ頑張らねば!と久々に清々しい気持ちにさせてもらいました。

友達自慢がまたまた長くなってしまいましたが、その場で感じたのは、やはり女は強く逞しい、そしてそういう女たちは(いくつになっても)美しい!ということ。

■ オフィーリアを探して

話は変わって、ちょうど1年前のロンドン。地下鉄のミルバンク駅から歩くこと数分。私はひとりの女性に会いに行きました。場所は、テート美術館。

テート美術館は、ナショナル・ギャラリーの

分館として、なんと監獄の跡地に建てられました。

ところが、居るはずの場所に彼女がいません。おかしいなあ、もしや?と思い、テートの受付にいた青年に声をかけました(金髪の美青年と女性の二人がいましたが、もちろん迷わず金髪美青年を選びます)。

「オフィーリアはどこですか?」と尋ねると、美青年は、「オフィーリアはいまアメリカだよ」。「ア、アメリカ…?」私がショックのあまり呆然としていると、美青年は「そして、その後は日本の森美術館に行くよ」と、残念だったね、と言いたげな表情でニヤリと笑いました。

そう、お気づきの通り、私が会いに行ったのは世界的名画の主人公。いや、世界的名「劇」のヒロイン、といったほうが正しいかもしれません。シェイクスピアの『ハムレット』に登場するハムレットの恋人、オフィーリアです。

実は、この作品をめぐってはこのようなすれ違いが幾度もあり、ようやくこのたび森美術館(正確には森アーツセンターギャラリー)で会うことが出来たのでした。

■ 薄幸の美女

シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』といえば、父を叔父に殺され、その叔父と母がすぐに再婚したことに苦悩するデンマーク王子ハムレットの物語です。

はっきりいって、何をモヤモヤ悩んでいるんじゃ!男だろ!と喝を入れたくなるほど、モヤモヤ気質のハムレットに苛立つ私ですが、実はハムレットよりも不幸だったのはこのオフィーリアではないかと思うのです。

あいつはやめておけ、と金持ちボンボンに娘が弄ばれるのを心配するどこかのお父さんのように、彼女の父と兄は、恋に舞い上がるオフィーリアをハムレットから引き離そうとします。

しかし、古今東西、恋する乙女はそんなこと聞いちゃいない。

しかし、古今東西、恋する乙女はそんなこと聞いちゃいない。

やがて、何だかんだと悩み苦しむハムレットにオフィーリアはついに拒絶され(このハムレットの心理と行動も女からすれば意味不明)、おまけに父親をハムレットに殺されてしまいます。

そして、ついに心を病み、花冠を木の枝にかけようとしたところ川に落ちて死んでしまうのですが、実は劇中ではこの顛末についての場面は存在せず、ただハムレットの母である王妃ガートルードの台詞で語られるだけに過ぎません。

そして、ついに心を病み、花冠を木の枝にかけようとしたところ川に落ちて死んでしまうのですが、実は劇中ではこの顛末についての場面は存在せず、ただハムレットの母である王妃ガートルードの台詞で語られるだけに過ぎません。

あの子がしだれ柳の枝にその花冠をかけようとよじ登ったとたんに、つれない枝は一瞬にして折れ、あの子は花を抱いたまま泣きさざめく流れにまっさかさま。

裳裾は大きく広がってしばらくは人魚のように川面に浮かびながら古い歌をきれぎれに口ずさんでいました、まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは水の中に生まれ、水のなかで育つもののように。

だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は水をふくんで重くなり、あわれにもその美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ引きずりこんでいきました。

裳裾は大きく広がってしばらくは人魚のように川面に浮かびながら古い歌をきれぎれに口ずさんでいました、まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは水の中に生まれ、水のなかで育つもののように。

だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は水をふくんで重くなり、あわれにもその美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ引きずりこんでいきました。

(ウィリアム・シェイクスピア『ハムレット』/小田島雄志訳/白水Uブックス/1983年)

ジョン・エヴァレット・ミレイ『オフィーリア』(1851年-52年)

(テート美術館/ロンドン)

この絵は、『ハムレット』のできれば原作を、少なくとも上記の王妃の台詞をふまえて鑑賞するのがオススメです(原作は様々な訳が出ていますが、個人的には小田島雄志先生のものが好きです)。

それにしても、オフィーリアの死は、事故なのか自殺なのか。王妃の台詞では事故のようですが、さらに読み進めると自殺ともとれる箇所があったりして、いやはやシェイクスピアは奥が深い。

そして見る者を惹き付けてやまないのが、このオフィーリアの表情。

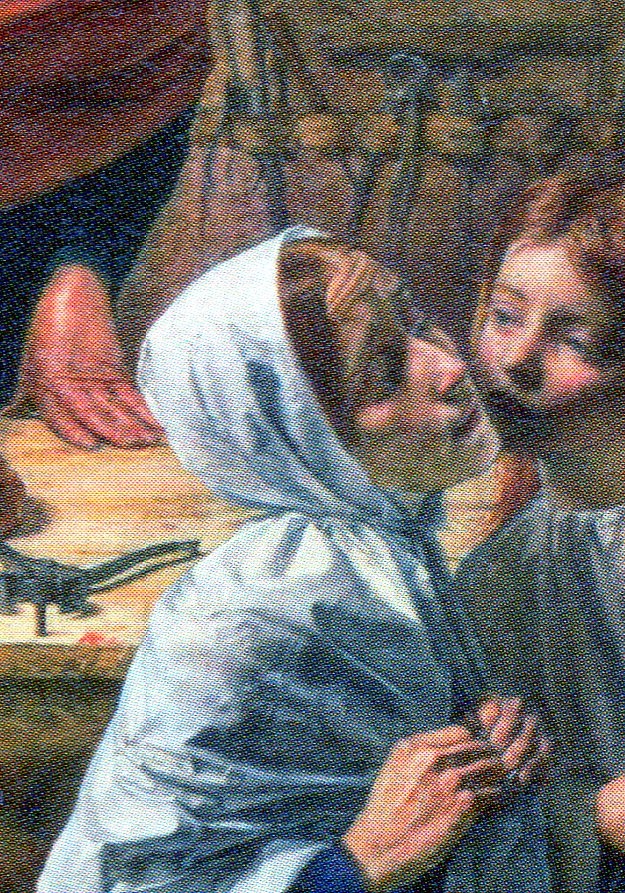

ジョン・エヴァレット・ミレイ『オフィーリア』(部分)

迫る死の瞬間を知ってか知らずか、歌を口ずさみながら、流されてゆく表情のリアルさ。

しかし、私には、狂気の中にありながらも、苦難に満ちたこの人生が終わることに対する安堵の表情にも見えます。

実はミレイは、モデルを実際にバスタブに浮かべながらこの絵を制作しました。モデルとなったのが、エリザベス・シダル、通称リジー。後にご紹介する画家ロセッティの妻となる人物で、自身も画家として作品を残しています(今回の展覧会で見ることができます)。なんとミレイは制作に没頭するあまり、バスタブのお湯の温度がぐんぐん下がるのも忘れ、シダルは肺炎寸前に。

彼女はここでは一命を取り留めますが、やがてロセッティの女癖の悪さに精神を病み、アヘンの過剰摂取で32歳の若さで亡くなりました。

オフィーリアに引き寄せられるかのような運命を辿ったシダル。オフィーリアの苦しみや悲しみに無意識に共鳴し(てしまっ)たからこそ、生まれた傑作なのかもしれません。

また、この絵に描かれている花々は実は季節がバラバラなのですが、原作にないものも含め、悲劇を象徴する花言葉から意図的に配されています。

柳=見捨てられた愛、スミレ=誠実、純潔、若い死、芥子(ケシ)=死、パンジー=叶わぬ愛、わすれな草=私を忘れないで。

アヘンの原料である芥子が描かれているとは、なんとも不思議なシダルの運命を思わせます。

■ ラファエル前派とは

ジョン・エヴァレット・ミレイ『両親の家のキリスト(大工の仕事場)』(1849年-50年)

(テート美術館/ロンドン)

イギリスの文豪ディケンズに大批判を喰らった問題作。

聖家族をあまりにも日常的に描きすぎ、

且つ聖母が化け物のようだ、と酷評されました。

ジョン・エヴァレット・ミレイ『両親の家のキリスト(大工の仕事場)』(部分)

う〜ん、確かに眉間のシワといい、美女とは言いがたい。

1848年9月、それまでイタリアやフランスに比べ美術後進国であったイギリスに、美術史に燦然と輝く新たな潮流が誕生しました。

ロイヤル・アカデミーの美術学校に通う3人の学生が、アカデミーの体制を批判して自らの団体を立ち上げたのです。

その名も、Pre-Raphaelite Brotherhood(ラファエル前派兄弟団)、略してP.R.B.。学生たちの名は、ジョン・エヴァレット・ミレイ、ウィリアム・ホルマン・ハント、そしてダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ。

アカデミーは、16世紀イタリア・ルネサンスの手法を最高峰と位置づけ、とりわけラファエロの表現方法を手本とし、長年、学生たちにその模倣を強いていました。

そこで「ラファエロ以前(Pre-Raphaelite)」の中世の表現に回帰しよう、というのが結成の目的です。(ちなみに「ラファエロ」はイタリア語読み、「ラファエル」が英語読み)

■ スキャンダラスな作品、そして…

ウィリアム・ホルマン・ハント『良心の目覚め』(1853年-54年)

(テート美術館/ロンドン)

ラファエル前派の作品といえば、女性がテーマの作品が多いことも一つの大きな特徴です。

前述のエリザベス・シダルとロセッティの関係もさることながら、仲間内の画家、評論家の間でモデルをめぐってくっついたり別れたり、わけがわからなくなるほど複雑な関係が繰り広げられたのも、ラファエル前派を語るに欠かせない要素です。

この作品は、裕福な男とその情婦を描いたもの。ケバケバしい部屋の男と女。床に投げ捨てられた手袋は、やがて彼女が捨てられる運命にあることを警告しています。

ピアノの楽譜には、改心を促す歌詞。そして、男の軽薄な誘いに、女は急に何かに目覚めたかのように男を拒絶して立ち上がります。

その手はしっかりと閉じ、窓の外の光を見つめています。それは人間の魂の扉をノックするキリストの「世の光」。彼女が過ちから救われることを暗示しています。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ『見よ、我は主のはしためなり(受胎告知)』

(1849年-50年)

(テート美術館/ロンドン)

一見したところ、病気の少女に少年がお見舞いに来たのかな?、と思ってしまうような光景。しかしこれはかの有名な「受胎告知」を描いたものです。

なるほど、よく見れば二人の頭上には麦わら帽子…ではなくて、これは聖人であることを表す金の輪っか。

余談ですが、聖人を描くにあたり、この金の輪っかを描かなかったために大論争になり、キリスト教会から作品の受け取りを拒否されたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチ です。

また、純潔を表す百合を持っていることから、これは少年でなく大天使ガブリエル、そして少女でなく聖母マリアであると分かります。

ダ・ヴィンチはもちろん、ロセッティさえも現代を生きる我々からするともはや古典ですが、あたかも普通に存在する身近な人間として聖人を表現するということは、かなり大胆な試みだったのです。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ『ベアタ・ベアトリクス』(1864年-70年頃)

(テート美術館/ロンドン)

ルネサンスが生んだ偉大な詩人ダンテ。ロセッティの父親はダンテの研究者であったことから、息子にその名をつけました。

この作品は、詩人ダンテの恋人ベアトリーチェを描いたもの。しかしダンテとベアトリーチェは結ばれることなく、ベアトリーチェは他の男と結婚し、その後若くして亡くなります。

ロセッティは、亡き妻エリザベス・シダルをベアトリーチェの姿に託しました。赤い鳥が届けるのは、またしても芥子(ケシ)。死と眠りを象徴しています。

手のひらで新しい生を受け止め、黄泉の国へと向かう亡き妻を描きながら、ロセッティは何を思ったのでしょうか。

ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ『プロセルピナ』(1874年)

(テート美術館/ロンドン)

ローマ神話の女神プロセルピナを描いた作品。プロセルピナは、ある日、その美しさから冥府の王、プルートーに連れ去られてしまいます。

母である女神ケレスは天界の王ユピテルに娘を返してほしいと懇願し、ユピテルは彼女が何も口にしていないならば天界に戻すと約束をしますが、すでにプロセルピナはザクロをひと口かじってしまっていたのです。

仕方なくユピテルは、1年の半分を冥界で夫のプルートーと暮らし、半分を天界で母と暮らすよう調停しました。

プロセルピナが天界にいるときは、地上は春となり大地が潤い、冥界にいるときは大地は凍え冬になる、というわけです。

■ 弱き者、汝の名は…

ところで、このプロセルピナのモデルは、ロセッティの愛人、ジェイン。あらら、ロセッティって、さっきエリザベス・シダルという亡き妻を偲んだ絵を描いてましたよねぇ?、と思わずツッコミを入れたくなります。

おまけにジェインの夫は、ラファエル前派の第二世代の中心人物でアーツ・アンド・クラフツ運動の創始者ウィリアム・モリス。モリスと自分のところで半々の生活を送るジェインをプロセルピナになぞらえて描いたというから、まったく男というやつは…。

『ハムレット』の中で、父亡き後すぐに叔父と再婚した母に失望し、ハムレットが「弱き者、汝の名は女…」とつぶやく名セリフがありますが、思わず「弱き者、汝の名は男…」と言いたくなるようなエピソードです。

作品と同じくらいスキャンダラスだったラファエル前派とそれを取り巻く男と女。誘惑という名の果実に弱いのは、男も女も同じかもしれません。

それにしてもエリザベス・シダルは、酒と薬に溺れる前に女子会でも開いて憂さを晴らしたらよかったのに。

↓ ↓ いつもご愛読ありがとうございます。ただいま人気急上昇中!